▼剣道日本復刊記念コラム▼

「ジャイアントキリングの科学 〜Team USAの奇跡(4)〜」

〜剣道日本編集長 安藤雄一郎〜

月刊剣道日本元編集長の安藤雄一郎氏による連続コラムの最終回。

日本がアメリカに敗れた「あの試合」。

舞台裏にあった迫真のドキュメントの最終回をお届けいたします。

前回まで:

【ジャイアントキリングの科学〜Team USAの奇跡(1)〜】

【ジャイアントキリングの科学〜Team USAの奇跡(2)〜】

【ジャイアントキリングの科学〜Team USAの奇跡(3)〜】

|負けに不思議の負けなし

日本がアメリカに負けたこの日(大会最終日)、私は、準決勝が始まるまで、日本の試合をまったく見ていなかった。

予選リーグから準々決勝を終わるまで会場を歩き回り、国の代表選手やコーチなどに話を聞いていた。

たしか準々決勝のときはオーストリアチームの話を聞いていた記憶がある。

この大会には、日本代表経験者(しかも主将経験者)にご同行いただいていた。

この方に、日本の試合をずっと見ていただいていた。

ようやく席に座った私が「どうですか。日本の戦いぶりは」と尋ねたら、その方は、「少し攻めが雑になっているのが気になりますね」と答えてくれた。

そのときは何げなく聞き流していたのだが、その方の懸念が目の前で現実になっていく。

負けた、という事実だけでなく、トップレベルの戦いを知っている人の洞察力に対して鳥肌が立った。

|「必ず勝てる」というマインドセット

実は、アメリカ代表チームは世界大会を前にして日本に武者修行に何度か来ている。

そして、本番約1カ月ほど前には筑波大学を訪れ、大学生中心のチームと練習試合をしている。

「仮想日本」をイメージし、大将には上段を置いてほしいというアメリカ側のリクエスト(すでにこのとき、上段の選手が大将に来る可能性を予測していた)に対し、筑波大学陣営は急造の上段をつくってカワバタと対戦。

それでも筑波大学に0─5で大敗した。

筑波大学のメンバーより明らかに日本代表は格上。

筑波大学に負けた時点で、「日本代表に勝てるわけがない」と思うはずだし、私ならそう思う。

でも、彼らはそう思っていなかった。

「ミラクルオンアイス」という映画がある。

レークプラシッドオリンピック(1980年)のアイスホッケー競技で、アメリカがソ連を破った大番狂わせを映画化したものだ。

この映画を、彼らは大会前日の夜に全員で見て、志気を上げたという。

これ以外にも、アメリカは「ジャイアントキリング」を結構なし遂げているように思う。

レスリングのカレリン、吉田沙保里を破ったのはどちらもアメリカ人だし、サッカーのワールドカップでイングランドを破った一戦は、ジャイアントキリングの代表的な事例のひとつだ。国民性なのだろうか。

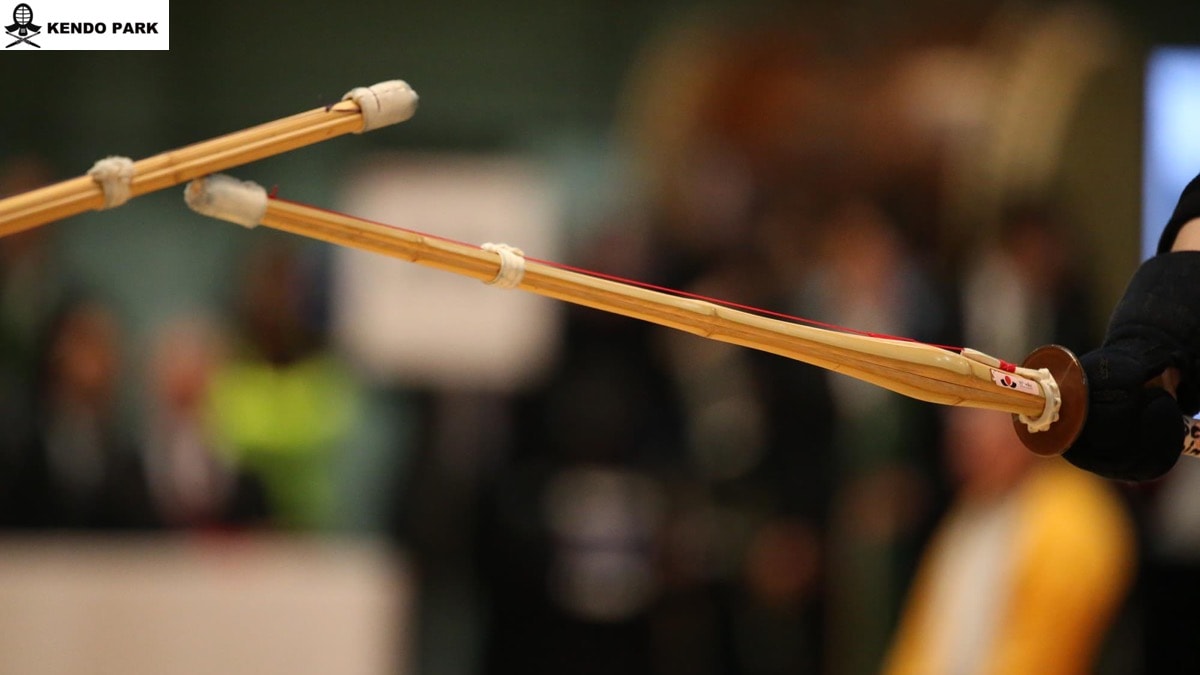

ヤング氏はこう言ってくれた。

Team USAのモットーは、「正しく、厳しく、楽しく」でした。

苦労はしなければ強くなりません。そのためには努力しなければいけません。

しかし、苦労だけだと続けることはできないので、楽しくなければならない。

そのミックスが大事で、アメリカのスポーツ環境は全体的に、そのミックスがうまくいっていると思います。

勝つためには、これらに加えて人材、そしてluck(運)も必要です」

(『剣道JAPAN』第1号より抜粋)

出典:teamusakendo 公式instagram

|やれる事は最大限にやる

もうひとつ、彼らは限られた条件のなかで最大限の努力をした。

ほとんどの週末を返上し、チームで行動した。家族やほかの遊びを犠牲にしてでも、1年以上にわたってこれに取り組んだ。

仕事や学業はこなしたうえで、その他の時間を剣道につぎ込んだ。

「やれる事の最大限をやった」という気持ちを全員が共有できたはずだ。

その結果が、最後の“開き直り”につながったのではないかと思う。

最大限にやった、という意味では、ラグビー史上最大の番狂わせと言われる、南アフリカを破った日本代表も、その練習量はとてつもない量だったと言われている。

試合に対しては、「ひとりの相手と考えた」と言う。

日本人であろうが韓国人であろうが、同じ「相手」と思い込んだそうだが、これもやはり「これ以上ないほど訓練した」結果、そういう気持ちに至ったのだろうと思う。

ヤング氏の話を聞いた私は、「一般人、とりわけ忙しい日本のビジネスマンには彼らのマネはできないな」と思った。

ただ、「やれる範囲で最大限の努力をすること」であれば、可能だと思う。

その積み重ねが、将来的にはジャイアントキリングを生み出すことにつながるのかもしれない。

出典:teamusakendo 公式instagram

<取材・文:安藤雄一郎>

剣道具専門セレクトショップ【KENDO PARK】